旅するバレエ

「ラ・フォル・ジュルネ(LFJ) TOKYO」は毎年ゴールデンウィーク(GW)に東京・国際フォーラムで開催されるクラシック音楽の祭典。2025年は「Memoires(メモワール) ――音楽の時空旅行」がテーマだ。5月3日から5日まで、音楽文化の中心となった都市を巡りながら17世紀から現代にいたる時の旅へ出かけてみよう。

■ラ・フォル・ジュルネ(LFJ)30周年、日本開催は20周年

まずはLFJについて軽く説明しておこう。

このイベントは1995年、「クラシック音楽をより身近に」というコンセプトのもと、フランス南西部の港湾都市・ナントで生まれた。毎年「ベートーヴェン」「モーツァルト」あるいは「Nature」「Origin」などテーマを設け、1公演45分、日本円にして700~3000円程度のチケット価格で、観客はプログラムを片手に音楽の公演をハシゴする。

ナントでのイベントはクラシック音楽への敷居を下げることにつながり、今ではすっかり年間の風物詩となったうえ、新たな音楽の楽しみ方を提供するイベントとして世界中に広まった。

東京に上陸したのは2005年。GWのイベントとしてすっかり定着し、2024年までに延べ904万人の来場者数を数え、世界最大級の音楽祭の一つに成長している。

LFJ TOKYO 2025は5月3日から5日まで有料では90公演を予定。無料公演もある。 LFJ TOKYO 2025は5月3日から5日まで有料では90公演を予定。無料公演もある。 |

LFJが生まれたナントはマシーンの象で有名(ⒸJean-Dominique Billaud LVAN/le Voyage à Nantes) LFJが生まれたナントはマシーンの象で有名(ⒸJean-Dominique Billaud LVAN/le Voyage à Nantes) |

■音楽の舞台となった5つの都市――ヴェネチア、ロンドン、ウィーン、パリ、ニューヨーク

今回のLFJ で取り上げられる5つの都市――ヴェネチア、ロンドン、パリ、ウィーン、ニューヨークは現代に至る歴史の中で発展した裕福な、いわば「文化を育成し支援できる都市」。いわばこれらの都市を音楽で巡ることで、17世紀から400年余、西洋音楽史をたどることもできるというわけだ。

では主役となる5都市を「音楽」、さらには舞台芸術という角度から、簡単に眺めてみよう。

- 17世紀ヴェネチア――地中海の商業都市に花開くオペラの文化

まず訪れるのはヴェネチア。地中海の海洋都市国家として君臨したこの街では17世紀、バロック音楽やオペラが発展し、ヴェネチア楽派と呼ばれるバロック音楽の作曲家たちが活躍した。

また、フィレンツェで貴族の文化として誕生したオペラは、商業都市ヴェネチアで市民へと浸透。1637年、チケットが購入できれば身分に関係なく誰もがオペラを楽しめるサン・カッシアーノ劇場の誕生がそれを促した。ヴェネチア楽派の一人であるモンテヴェルディは1630年、『略奪されたプロセルピーナ』を初演。オペラの広まりとともに1641年には『ウリッセの帰還』、翌42年には『ポッペーアの戴冠』を次々と発表し、ヴェネチアのオペラシーンをけん引した。新しい芸術で一儲けを狙う興行師たちが次々と劇場を運営し、ピーク時には17の劇場で400本近いオペラが上演されていたとか。ヴェネチアを代表するランドマークの一つ、フェニーチェ劇場もこの時代に誕生している。

また、「四季」で知られるヴィヴァルディもヴェネチアで活躍した音楽家で、市内のゆかり地にはプレートも掲げられている。LFJでは「四季」はもちろん、当時宮廷や貴族の館などで演奏されたであろう、古楽器による音楽なども演奏される予定だ。

- 18世紀前半ロンドン――経済繁栄とともにバロック音楽の中心地に

18世紀前半の音楽の中心地は、実はロンドンだ。大航海時代による大英帝国の拡大にともない経済的繁栄し芸術文化が成熟。バロック音楽・前古典派音楽の一大中心地となった。大陸ヨーロッパ各地の音楽家たちが活躍の場を求めてロンドンへ向かい、特にドイツ出身のヘンデルは40年余にわたり、ロンドンの音楽シーンを牽引した。

現在ヘンデルが1723 年から 1759 年に亡くなるまで住んだブルック・ストリート 25 番地の家は、博物館「ヘンデル・ヘンドリクス・ハウス」として公開されている。「ヘンドリクス」とはロックミュージシャンのジミー・ヘンドリクスで、ヘンデルが亡くなった約200年後、彼がヘンデル宅の隣に住んでいたことがその由来。つまりバロック音楽家とロックミュージシャンを並べて讃える、いささか無茶振り風の博物館なのだが、バロック音楽は実はとてもアドリブ的な要素が強い。17~18世紀のロックと思えば、その展示もなかなか興味深いものが見えてきそうだ。LFJではヘンデルの代表作「メサイア」「ハレルヤコーラス」などは公演ラインナップに並んでいる。

フェニーチェ歌劇場は2度の火災で焼失。現在のものは2003年の再建(ⒸSteve Collis/ENIT) |

ヘンデル・ヘンドリクス・ハウス |

- 18世紀後半から19世紀ウィーン――モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルト……音楽の都が花開く

次に訪れるのはウィーン。「音楽の都」としてこの街を世に押し出したのは18世紀後半に活躍した交響曲の父ハイドン、ザルツブルク生まれの天才モーツァルトの活躍だ。ハイドンは宮廷音楽家として1000曲に及ぶといわれる交響曲を残す。モーツァルトは時には宮廷や権力者と対立しながらも数々の名作を書き、ドイツ語のオペラ「魔笛」を通して、オペラをさらに万人の世界へと広めた。

その後ベートーヴェン、シューベルト、ブラームスらロマン派を代表する綺羅星のごとき芸術家等を通して、音楽は市民社会の成長とともに宮廷から市井へと広まる。LFJではこれら著名音楽家の作品のほか今年生誕200年を迎えるワルツ王ヨハン・シュトラウス2世の音楽も紹介する。

- 19世紀パリ――光の都に音楽家が集う

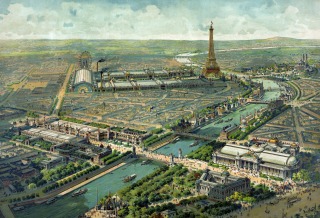

19世前半のパリは芸術の都にして花の都として、ショパンやリストなど、ロマン派の音楽家が活躍。さらに1851年、時のセーヌ知事オスマンによるパリ大改造により、パリは薄暗い肥溜めの街から明るい日差しの降り注ぐ「光の都」へと大変貌を遂げる。街にはガラスや鉄骨などの近代建築が建てられ、パリ・オペラ座やエッフェル塔など現在のパリのランドマークが次々と誕生。1855年から複数回にわたって開催されたパリ万国博覧会では世界各国から多様な文化がパリに集い、融合し、新たな芸術を生みだした。幕末から明治へ向かう日本がこの万博にブースを設け、ジャポニズムが誕生し、1900年には川上音二郎・貞奴一座がパリで一世を風靡。1909年にはディアギレフ一座によるバレエリュスもまたセンセーションを巻き起こすのである。

ドビュッシー、サン=サーンス、ラヴェルらフランスの作曲家はもとより、プッチーニ、マーラー、リムスキー=コルサコフ、グラナドス等々、挙げればきりがないほどに世界各国から大勢の芸術家がこの街で創作した。LFJでは今年生誕150年を迎えるラヴェル「ボレロ」、ロドリーゴ「アランフェス協奏曲」などがラインナップされている。日本ではあまり聞く機会のない、ダンディ「フランスの山人の歌による交響曲」はセヴェンヌ山の風景を描いたものだ。シンセサイザー音楽作家の冨田勲はこの曲を「イーハトーブ交響曲」のモチーフにし、初音ミクと共演している。

ウィーン市民公園にある生誕200年のヨハン・シュトラウス2世像 |

1900年のパリ・パノラマ |

- 20世紀ニューヨーク――ジャズやミュージカルの誕生

旅はヨーロッパを抜けて大西洋を渡り20世紀初頭のニューヨークへ。現地のクラシックの音楽家たちはヨーロッパに追いつけと切磋琢磨する一方で、アイヴスやコープランドなど、クラシックと民族風味を融合させた「アメリカ音楽」も生まれる。新大陸ならではの懐の深さで多様な民族のルーツを取り入れたジャズやミュージカルは、現代にもつながる代表的なアメリカン・カルチャーとなる。ガーシュウィンの「ラプソディー・イン・ブルー」や「パリのアメリカ人」はその代表作だ。バーンスタイン「ウエスト・サイド物語」はジェローム・ロビンスの振付で、ミュージカルや映画として今なお愛されている。バレエファンとしてはディアギレフ一座からニューヨークへ渡り、ニューヨークシティーバレエを設立したジョージ・バランシンの名もよぎるだろう。

- ライプチヒ、プラハ、ブダペスト、サンクトペテルブルクへも

LFJではさらに4つの都市にゆかりの作曲家や音楽を取り上げている。ドイツのライプチヒはバッハの生誕地。バッハ「マタイ受難曲」は1727年にライプチヒで初演されたがその後、埋もれ忘れさられてしまう。これを1829年に蘇演したのがメンデルスゾーン。彼は1843年にはライプチヒに音楽院を設立し、ここにはシューマンも教授として招聘されている。チェコのプラハはスメタナやドボルザークはもちろん、モーツァルトの「ドン・ジョヴァンニ」が初演された地としても名高い。ハンガリーのブダペストはリストの故郷。サンクトペテルブルクはチャイコフスキー、ムソルグスキー、ボロディンなどが活躍した。

音楽は作曲家が当時の世情や個人の感性など、様々な思いを乗せて生みだすものだが、そこには古来より名もなき人々が歌い、奏でてきた民謡や大衆歌など、その地の風土とともに受け継がれてきた伝統などが織り込まれている。ぜひLFJの音楽の旅を楽しんでほしい。

ニューヨークで誕生したバレエ「ファンシー・フリー」はバーンスタイン&ロビンスの作 |

ブダペストにあるリスト音楽院大ホール。建物自体もハンガリアン・アールヌーボー様式の芸術品(ⒸTomoko Nishio) |

Art & Travelライター

西井上知子