──言葉にすることで、考えは初めて存在する。

はじめまして。振付家の石原一樹と申します。

このたび、CCJ Journalでコラムをはじめることになりました。このコラムでは、僕が日々の創作や仕事の中で感じたことや考えたことを書いていこうと思います。

とはいえ、この記事を投稿するまでに、かなりの時間がかかってしまいました。なかなか手を付けられずにいた理由はいくつも挙げられますが、大きな理由としては、”言葉”というメディアで自分の考えを発信することに怖さや抵抗感があったからです。もちろん言葉は踊りの創作においても欠かせません。踊りは基本的には言葉を用いない表現ですが、創作の過程では多くの言葉が登場します。作品の構想をノートに書き出したり、リハーサル中はシーンや振付の意図を伝えたり、言葉はあらゆる場面で必要です。

それでも「言葉で自分の考えを発信すること」には、特殊な難しさがあります。それはおそらく自分の専門外のメディアであることや多くの方の目に触れる可能性があるからこそ、「ちゃんとしたことを書かないと」というプレッシャーから感じるものです。

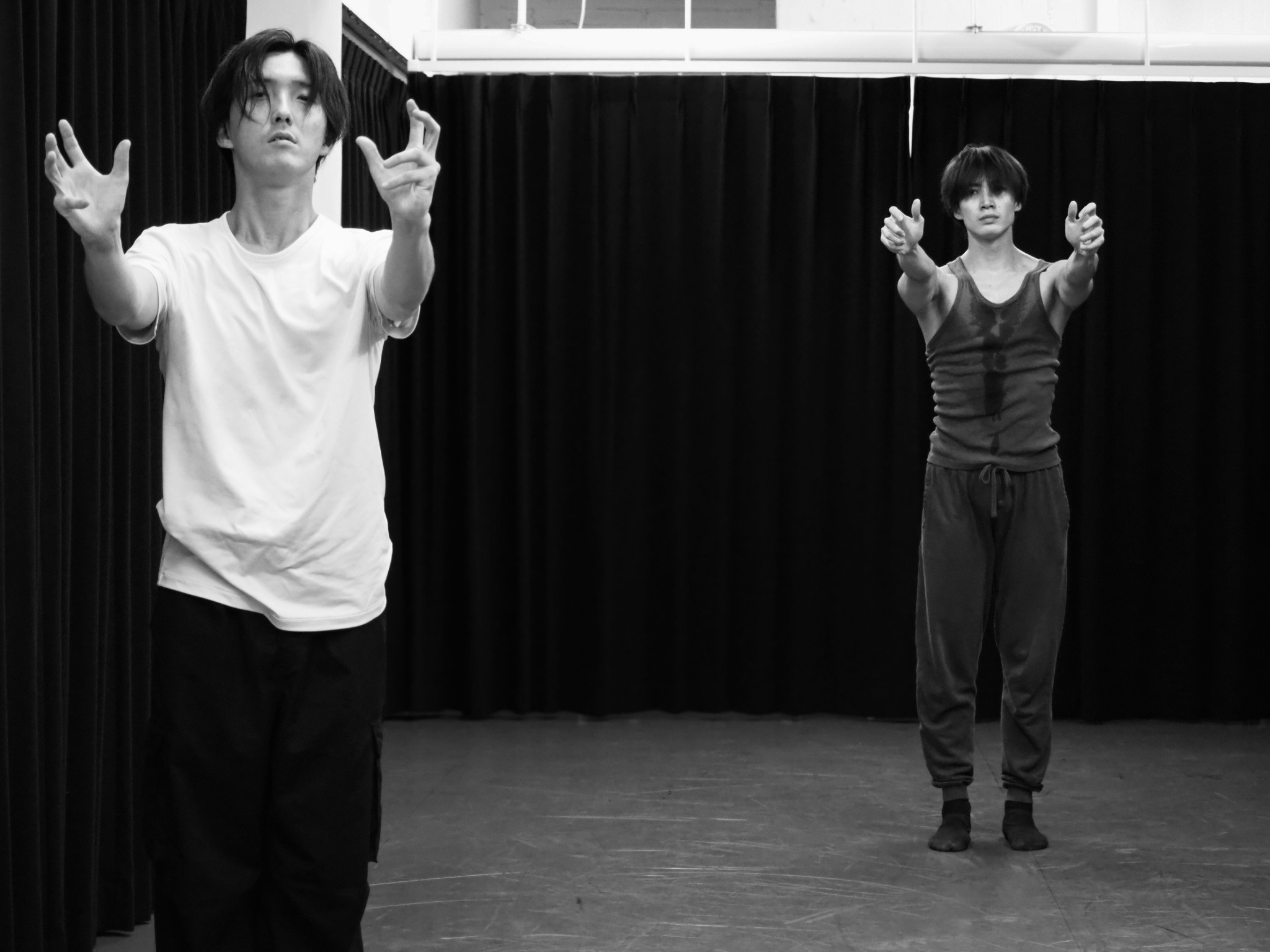

『ドリアン・グレイの肖像』リハーサルより ©︎琴里 |

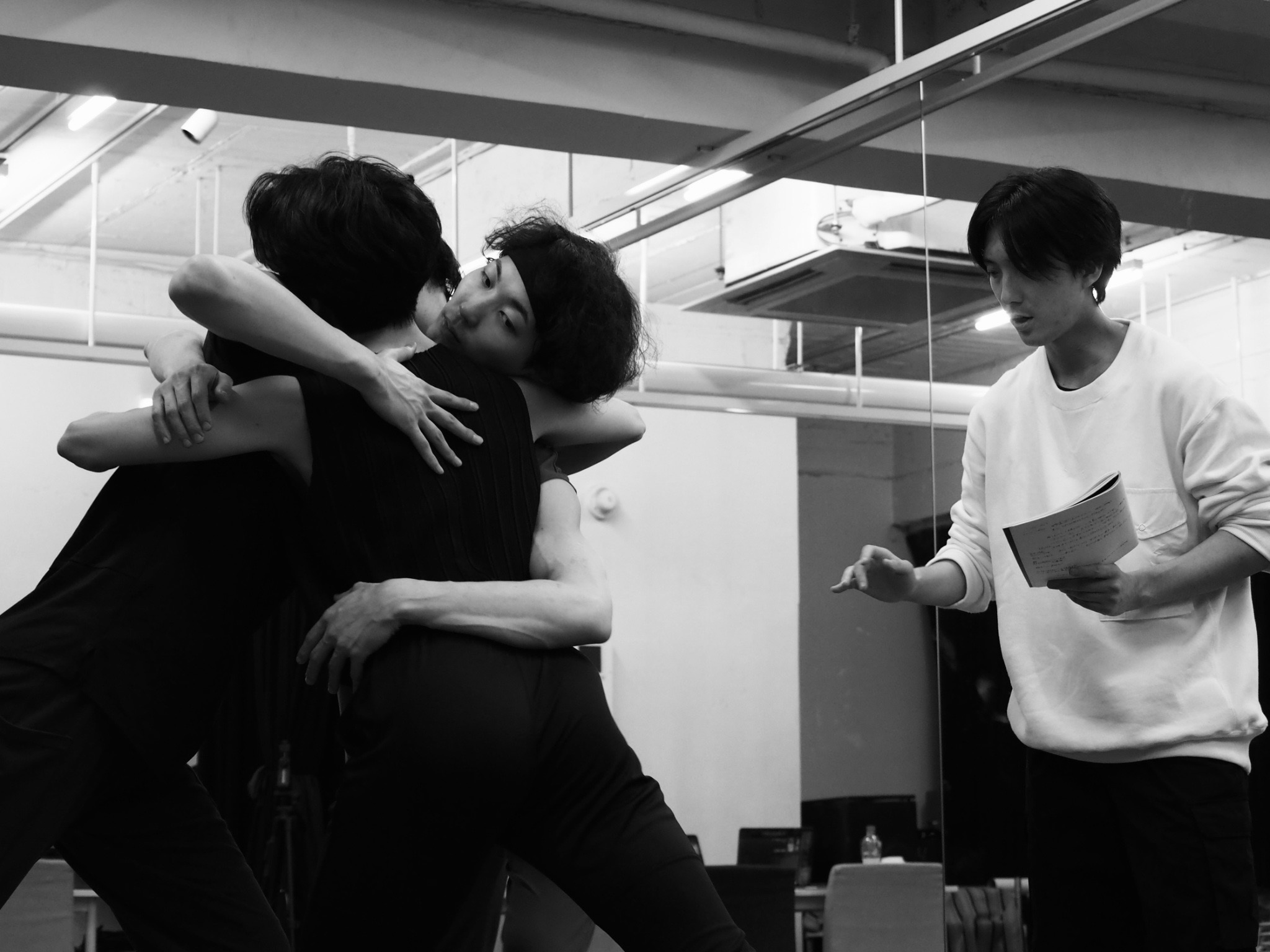

『捧げし者』リハーサルより ©︎琴里 |

そういうわけで、いろいろなことを言い訳に、しばらくコラムから逃避していました。原稿はまったく進まず、「言葉」や「書くこと」に関する本ばかり読んで、“書いた気”になっていました。でもいま思えばそんな時間も必要だったのかもしれません。

そんな時、いくつかの本で、ある考え方と出会いました。

「言葉にすることで、考えは初めて存在する」

どんな文筆家も、はじめから頭のなかにあることをそのまま言葉にしているわけではないそうです。むしろ、自分のなかにある「よくわからないもの」を理解するために文章を書くのだと。言葉という形を与えられ、他者に共有されることで初めてその考えはこの世に存在する。

この考え方を知ったとき、踊りにも同じ側面があると思いました。僕の場合は、創作のはじめから、作品のコンセプトが完璧にあるとは限らず、リハーサルの終盤になってから「自分はこの作品でこれを伝えたかったのか」と気付くことがよくあります。

この共通点によって、僕の中で「言葉にすること」へのハードルが少しだけ下がりました。気負いすぎずに、自分の中にある不明瞭なものについて考えるために書くところからスタートしようと思い、いま、このコラムを書いています。

また、踊りは一つひとつの動きがその場で消えていき、同じ瞬間は二度と訪れない表現です。だからこそ、舞台上で何が起きていたのか、どんな経緯でそのシーンがつくられたのかを、言葉として残すことは、写真や映像とは違うかたちで、作品を残すことになると思いました。

それと同時に、踊りにまつわることを発信することで、読んでくださる方と、ささやかな“対話”の場ができたらと願っています。一方的に考えを押しつけるのではなく、なにかが引っかかったり、誰かの中に思いがめぐったりする—。そんなゆるやかなやりとりが生まれる場にしていきたいです。

今後は、創作の裏側や、関わっているプロジェクトのなかで考えていること、時には本番中に起こった出来事などについても書いていきたいと思います。不慣れな文章ではありますが、もし興味を持っていただけましたら、今後もお読みいただけますと嬉しいです。

石原 一樹

|

石原 一樹

4歳よりクラシックバレエを始め、2013年より東京バレエ学校Sクラスにて首藤康之、中村恩恵に師事。学習院大学経済学部を卒業後、コンテンポラリーダンスを中心に活動し、鈴木竜、小㞍健太、遠藤康行らの作品に出演。 |